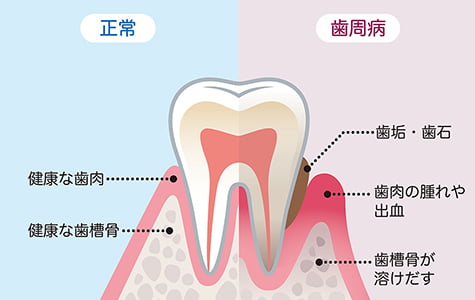

Many people have periodontal disease

日本人の5人に

4人が歯周病です

歯周病は「人類史上、最も感染者数が多い感染症」として、ギネスブックにも掲載されており、日本でも、成人のおよそ8割程度が感染していると言われています。無症状で進行するため、気付かないままに手遅れの状態になってしまうこともあります。定期検診で、早期に発見し治療することが大切です。

抜歯の最大の

原因である歯周病

Fear of periodontal disease

- 1位 歯周病 37.1%

- 2位 う蝕 29.2%

- 3位 破損 17.8%

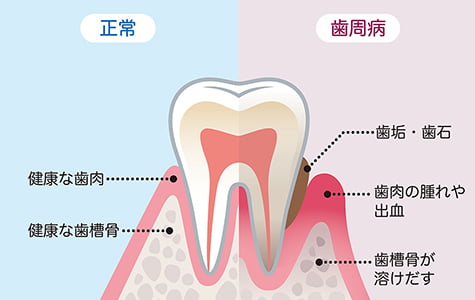

歯周病は2018年に公益財団法人8020推進財団が行った調査で、抜歯の最大の原因ということが分かっています。歯周病は、歯を支えている顎の骨を溶かす疾患です。歯が健康であっても、歯周病によって骨を含む歯周組織に異常が生じると、歯が抜けてしまったり、痛みが出て抜かざるを得なくなってしまう恐れがあるのです。

プラークコントロールの不良

口の中の環境

また、歯と歯が重なるような歯並びの場合、汚れが溜まりやすく、お口の中を清潔に保ちにくいため、歯周病も進行しやすいと言われています。さらに、未治療の虫歯や歯が無いスペースがあると、その部分に汚れが溜まってしまい、これも歯周病が進行する原因となり得ます。

歯周病の進行PERIODONTAL DISEASE PROGRESSION

歯周病はサイレントキラーの異名を持ち、自覚症状がないまま進行するのが特徴です。

歯周病で溶けた骨は、元に戻すことが難しいため、定期的な歯科検診で、早期に発見し、治療を行うことが重要です。

症状が骨に到達する前に治療することで、歯周病によって歯が抜けるのを防ぐことができます。

-

歯肉炎

FLOW

歯の周辺に食べ残しや細菌の塊が残っていると、細菌の活動が活発になり、歯茎に炎症が起きます。歯肉が赤く腫れ、出血などが見られるようになります。歯磨きが不十分であったり、唾液の量が少なくお口の中が乾燥していると起きやすいと言われています。また、妊娠時には妊娠性歯肉炎という症状が発生しやすいため、特に丁寧なプラークコントロールが必要です。

-

軽度歯周病FLOW

歯肉炎の状態が長く続くと、炎症性物質が大量に産生され、歯茎と歯を支える骨を繋ぐ靭帯の一部が破壊されます。この時にできる歯と歯茎の境目の事を歯周ポケットと呼びます。歯周ポケットが形成されると、そこに汚れがたまりやすくなり、歯周病が更に進行しやすくなります。早期に発見し、汚れを取り除いて炎症を抑えることで、進行を食い止めることができます。

-

中等度歯周病FLOW

歯茎の中まで歯石が付着し、歯周病が進行した状態です。歯を支える靭帯が破壊され、歯を支える骨が溶け始めているため、歯がぐらぐらすることがあります。骨が溶け始めると、急速に歯周病が進行することがあるため、早めの治療が必要になります。歯周ポケットが深くなり、ポケットから膿が出ることもあります。口臭や出血などの自覚症状が出始めます。

-

重度歯周病FLOW

歯周病が進行し、歯が大きく動揺するようになります。噛むと痛みがでることもあり、口臭などの症状を自覚することが多くなります。歯茎が腫れ、血の味がする、などお口の中に違和感を覚えます。回復することが困難なことも多く、状態によっては、歯を抜かなければならないこともあります。

全身疾患とのかかわり

糖尿病

歯周病菌は炎症を引き起こす化学物質を産生します。この化学物質が血管を経由して体内を巡ると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンを効きにくくします。インスリンの効きが悪くなることをインスリン抵抗性と言い、これが高くなると糖尿病が悪化します。そのため、既に糖尿病と診断されている人だけでなく、糖尿病になりかかっている人も注意が必要です。

しかし逆に、歯周病の治療をすると血糖値が下がりやすくなるとも言われているため、糖尿病が重度である場合は、歯周病の治療によって全身状態が改善することも期待できます。

心筋梗塞・脳梗塞

歯周病菌などから刺激があると、動脈硬化を誘導する物質が産生され、血管内に脂肪の沈着物ができ、血液の通り道が細くなると言われています。この脂肪の沈着物をプラークと呼ぶのですが、プラークははがれて塊になって血液中に浮遊するようになると、血管が詰まる原因になります。

プラークからは歯周病菌が検出されることもあり、命に関わる重大な問題として、近年歯周病が注目を集めています。血圧やコレステロール、中性脂肪などが高く、動脈硬化などが心配される方は、歯周病の予防や治療が特に重要です。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、お口の中の唾液などに含まれる細菌が誤って肺に入ってしまい、肺炎を発症する疾患です。主に、嚥下機能が低下した高齢者で多いと言われています。肺炎は高齢者における死亡原因の中でも上位になっている疾患ですが、口腔環境が悪いことが原因とされる例も数多く報告されています。

お口の中を清潔に保ち、口腔内細菌を減らすことで、誤嚥性肺炎のリスクを減らすことができると言われています。定期的に歯科検診を受け、歯磨きができていない部分の確認などを行いましょう。

早産・低体重児出産

女性は妊娠するとホルモンのバランスが変わり、エストロゲンやプロゲステロンというホルモンが増加します。この2つのホルモンは歯周病と密接に関わっていると言われており、ホルモンの増加により、歯肉炎が起きやすくなるということが分かってきています。

プラークコントロールが適切であれば、炎症は軽度で済みますが、お口の中が不潔だと歯肉炎が進行し、炎症性物質が産生されます。これらの物質は早産や低体重児出産を誘発すると言われているため、妊娠中は特に歯磨きに気を付ける必要があります。